|

|

|

| 4. Warum gibt es einen Sagnac-Effekt, aber keinen Michelson-Effekt ? | |

|

|

|

| zurück zur Startseite nächstes Kapitel vorheriges Kapitel |

|

(Skulptur von Petra Förster im Schlossteich in Gifhorn) |

Sie können dieses Kapitel eigentlich überspringen.

Ich möchte Ihnen hier aus der Sicht der klassischen Physik einige Erklärungsversuche für den Ausgang des Michelson- und des Sagnacexperimentes vorstellen. Einige davon haben sich als falsch erwiesen (Mitführung des Äthers), andere waren die Wegbereiter der Relativitätstheorie. Die weitaus konsistentere Beschreibung beider Experimente liefert allerdings die Realativitätstheorie im folgenden Kapitel "Laufzeiteffekte in relativ bewegten Systemen". Sie werden sehen, daß sich die scheinbaren Widersprüche vor dem Hintergrund dieses Ansatzes "in Luft auflösen": |

|

|

|

................................. .................................  |

|

|

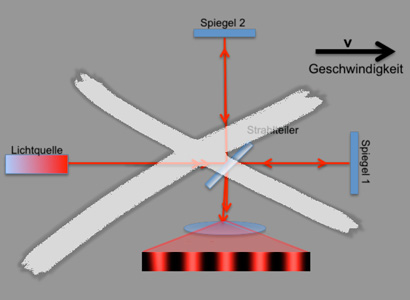

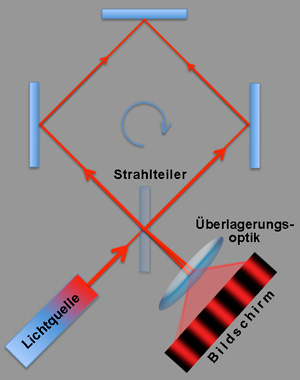

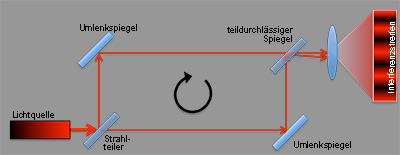

...............Michelson-Interferometer....................................................................Sagnac-Interferometer

|

|

| . | |

| Also , - selbst wenn Sie die letzten beiden Kapitel nur oberflächlich durchgesehen haben, - eines ist Ihnen sicher aufgefallen:

Derselbe - allerdings äußerst simple - Formalismus, der das Meßergebnis des Sagnac-Experimentes richtig beschreibt, versagt vollkommen beim Michelson-Experiment ! |

|

| - in beiden Experimenten wird versucht eine Geschwindigkeit zu messen.

- mit dem Michelson-Interferometer soll die Geschwindigkeit eines gleichförmig bewegten Systems gemessen werden. und - mit dem Sagnac-Interferometer soll die Umfangs- Tangentialgeschwindigkeit eines rotierenden Systems gemessen werden. - im ersten Fall ergibt sich ein Messeffekt, im zweiten nicht! |

|

|

Warum ? |

|

| Die Beantwortung dieser Frage ist eines der aufregensden Kapitel in der Physikgeschichte.

Es gibt eine Vielzahl von Versuchen die widersprüchlichen Ergebnisse der beiden Experimente in Einklang zu bringen.. Mit einiger Gedankenakrobatik konnte man zwar das Nullresultat des Michelson-Versuchs erklären, scheiterte dann aber am positiven Ausgang des Sagnac-Versuches oder verstrickte sich in Widersprüche mit anderen Erkenntnissen. Ich möchte Ihnen ein paar dieser Erklärungsversuche vorstellen, - nicht nur weil es ähnlich wie in einem Krimi sehr spannend ist den "Täter" bzw. den Fehler zu entdecken , sondern auch , um zu verdeutlichen, dass es aus heutiger Sicht nur ein Erklärungmodell gibt, das vollkommen widerspruchsfrei bleibt, - aber darauf kommen wir erst im nächsten Kapitel zu sprechen. |

|

| Ich würde Ihnen gern die folgenden (teilweise gescheiterten) Erklärungsversuche vorstellen: | |

| 1. Mitführung des Äthers

2. Lorentzkontraktion 3. Das Relativitätsprinzip |

|

|

|

|

| Mitführung des Äthers | |

|

Ca. 30 km/sek beträgt die Geschwindigkeit der Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne ! |

Ich habe es schon mehrfach erwähnt - Michelson wollte eigentlich mit seinem Experiment die Existenz des Äthers und seine Eigenschaften als Trägermedium der Lichtwellen nachweisen.

Die Physiker des 19. Jahrunderts - und einige auch noch heute ! - hatten die Vorstellung, dass das Licht ein Trägermedium zur Ausbreitung benötigt, ähnlich wie der Schall die Luft. Nach dieser Vorstellung ist das gesamte Weltall mit diesem Äther angefüllt und die Erde bewegt sich mit einer ziemlich größen Geschwindigkeit durch dieses Äthermeer und ähnlich wie der Schall im Wind, wird die Ausbreitung des Lichtes im "Ätherwind " entweder behindert oder befördert, - je nach dem in welche Richtung der (Äther-)"Wind" bläst. |

| Der Äther, - wenn er denn existitiert - wäre aus der Sicht der klassischen Physik, ein absolutes Bezugssystem, dass sich als Referenzsystem für alle physikalischen Phänomene verwenden ließe; in gewisser Weise der "Punkt des Archimedes" ! |

Als Michelson nun mit seinem Experiment keinerlei "Ätherwind" nachweisen konnte verfielen die Verfechter dieser Theorie auf den Gedanken, daß die Erde den Äther mit sich führt, so ähnlich wie sie ja auch die Luft mit sich führt ! Ein "Ätherwind" war deshalb gar nicht vorhanden und Michelson konnte deshalb natürlich auch keinen Einfluss des Äthers auf die Lichtwellen nachweisen. |

| Ich hasse es,wenn die Autoren einfach bestimmte Begriffe in den Raum werfen, ohne näher darauf einzugehen. Also: Aberration des Sternenlichtes, - was ist das ? Wenn man mit dem Fernrohr (auf der mit 30km/sek bewegten Erde ) einen Stern ins Visier nimmt, dann muß man das Fernrohr leicht neigen, damit der Stern im Gesichtsfeld bleibt. Der Neigungswinkel ergibt sich aus dem Verhältnis von Lichtgeschwindigkeit zu Erdgeschwindigkeit. (Linke Skizze unten) Dieser Effekt ist experimentell gesichert! Wenn allerdings der Äther - das Trägermedium für die Lichtwelle - mit der Erde mitbewegt würde dann wäre ein solcher Neigungswinkel des Fernrohrs nicht notwendig. ( rechte Skizze). |

Mal abgesehen von einigen anderen Problemen die diese Erklärung mit sich brachte - z.B. der Aberration des Sternenlichetes -, ...

Quelle- Wikipedia ..... sie steht im direkten Widerspruch zum Ergebnis des Sagnac-Experimentes, denn ein mit der Erde mitbewegter Äther, der dann ja auch die Drehbewegung der Erde mitmachen müsste , würde verhindern, dass das Sagnac-Interferomter die Drehbewegung der Erde anzeigt. |

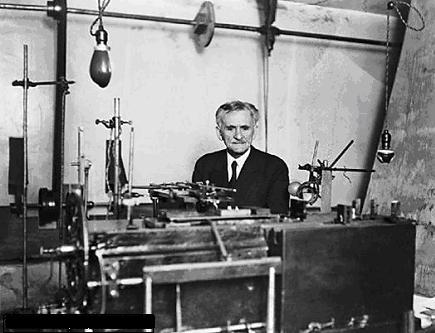

| Zu Sagnacs Zeiten waren die Ringinterferometer vom Sagnac-Typ noch nicht empfindlich genug um auf die Erdrotation zu reagieren; das gelang zum ersten mal im Jahr 1925 mit dem von A.A. Michelson , H.G. Gale und F. Pearson realisierten Ringinterferometer.

Das "Gerät" hatte einen Umfang von 1,9 km (613 x 339m), der LIchtweg verlief in evakuierten Röhren und als LIchtquelle diente ein Kohle-Lichtbogen. |

|

|

Röhren für den Lichtweg im Michelson-Gale Ringinterferomter. |

Michelson-Gale-Pearson Ringinterferometer |

| zurück zur Startseite nächstes Kapitel vorheriges Kapitel |

Im Gegensatz zu den Vorläuferexperimenten war diese Anordnung nicht drehbar - was bei der Größe auch schwierig gewesen wäre ! Um trotzdem eine Aussage über den Einfluß der Erd(Dreh-)bewegung zu erhalten, wurde der Lichtwellenzug zum Vergleich auf eine stark verkleinerte Umlaufbahn geschickt. Aus dem Vergleich der Streifenverschiebung zwischen den verschieden großen Umlaufbahnen konnten Michelson und Gale den Einfluß der Erddrehbewegung nachweisen. |

| Ehrlich gesagt, - die praktische Durchführung des Michelson-Gale-Experimentes ist mir nicht ganz klar: beim "Umschalten" von kleinen auf den großen Laufweg entsteht vermutlich eine "apparative" Phasenverschiebung zwischen den gegensinnig umlaufenden Lichtwellenzügen ! Wie kann man diese Phasenverschiebung vom eigentlichen Effekt unterscheiden ? Ich habe dazu bei meinen (Internet-)Recherchen keinen Hinweis gefunden.

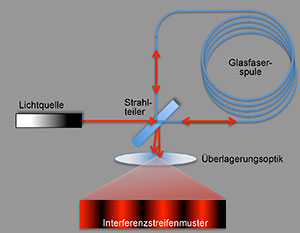

Nun, ich vertraue hier auf das experimentelle Geschick von A.A. Michelson insbesondere vor dem Hintergrund, daß spätere Experimente u.a. mit Lichtleitfasern (s.d. die Prinzipskizze rechts) die Größenordnung des von MIchelson und Gale beobachteten Effektes bestätigt haben. |

Prinzipbild eines Glasfaser-Ringinterferometers ("Faserkreisel") |

| Ich erwähne das Michelson-Gale-Experiment deshalb weil hier - im Gegensatz zu moderen Aufbauten - der Lichtweg vollständig im Vakuum verläuft und Wechselwirkungen mit einem Trägermaterial weitgehend ausgeschlossen werden konnte.

Aus der Sicht der Verfechter der Äthertheorie ist das Licht bei diesem Experiment ausschliesslich dem Einfluß des Äthers ausgesetzt und die Tatsache, das das Experiment einen Effekt zeigt, bedeutet - immer aus der Sicht der Äthertheoretiker ! - das das Licht einem "Ätherwind" ausgesetzt war, was wiederum zu dem Schluß zwingt, das der Äther nicht mit der Erde mitgeführt wird ! |

|

|

Aus der Sicht der Äthertheoretiker bleibt also nur der Schluß: |

|

|

Das "Nullresultat" beim Michelson-Experiment kann also nicht mit einer Mitführung des Äthers durch die Erde erklärt werden. |

|

|

|

|

| zurück zur Startseite nächstes Kapitel vorheriges Kapitel |

. |

| Die Lorentzkontraktion | |

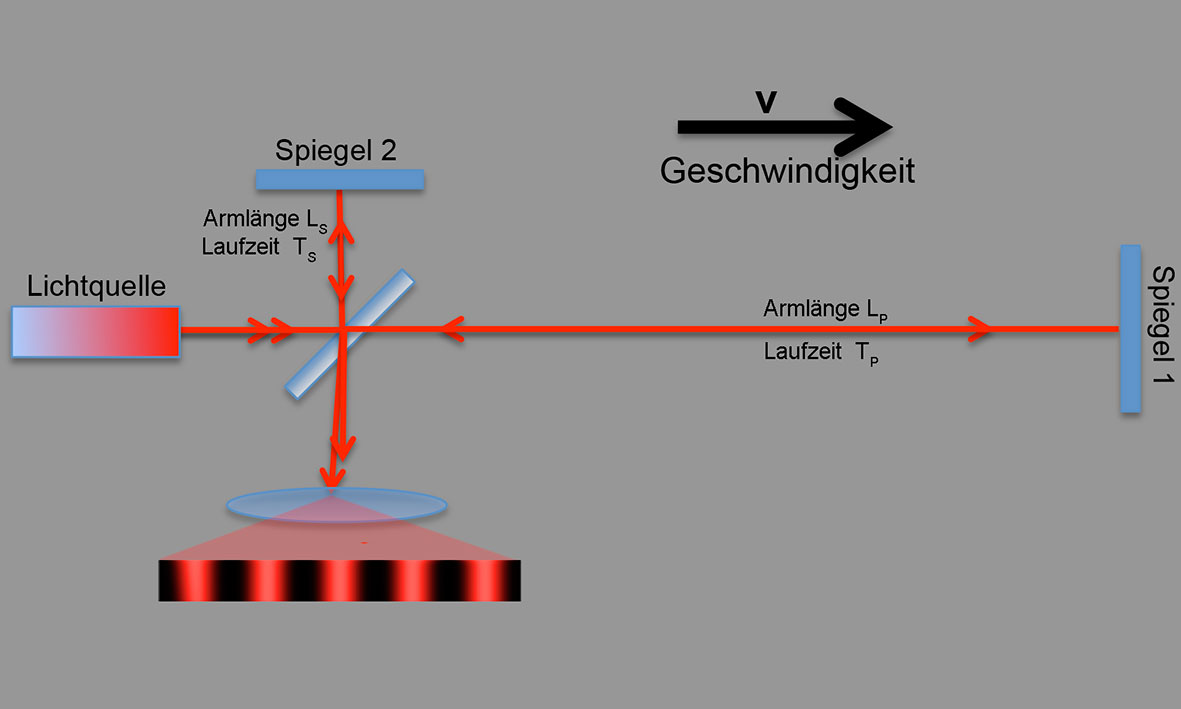

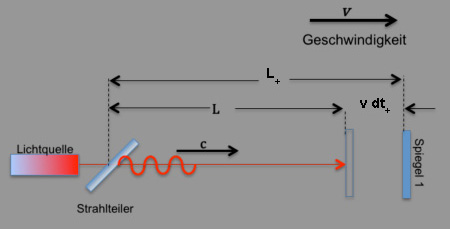

| Hier noch einmal eine Prinzipskizze zum Michelson-Experiment : | |

|

|

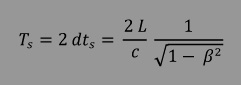

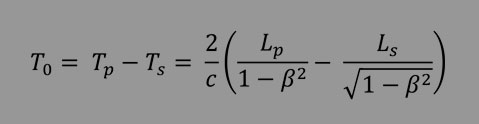

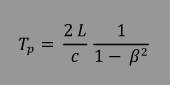

| Wir hatten im Kapitel 2 die Signallaufzeiten TP im Arm parallel zur Bewegungsrichtung des Interferometers und TS im Arm senkrecht dazu berechnet.

Der Formalismus war trivial und wir hatten ermittelt:

|

|

|

D.h. Die Laufzeit TP parallel zur Bewegungsrichtung ist um den Faktor ... das hatte Michelson zumindest erwartet! |

| Das Ergebnis seines Experimentes war allerdings, dass die Laufzeiten in den beiden gleich langen Interferometerarmen gleich groß waren: TP = TS ! | |

| Hintergrund dieser zunächst abenteuerlich erscheinenden Hypothese war wohl die Tatsache das bewegte, elektrostatische Felder durch Bewegung deformiert werden. Lorentz vermutete hier wohl einen Zusammenhang zwischen dem Aufbau der Materie und elektromagnetischen Feldern. (mehr dazu hier) | Um die Äthertheorie trotz dieses "Nullresultates" doch noch zu retten postulierte Hendrik Antoon Lorentz (*1853 in Amsterdam , +1928 in Haarlem) im Jahr 1892 , dass sich die Länge des Interferomterarmes in Laufrichtung (durch die Einwirkung des Ätherwindes ?) verkürzt:

Mit dieser Annahme waren die Laufzeiten in beiden Interferomterarmen gleich groß und das Nullresultat des Michelson-Experimentes erklärt. |

| Problem gelöst ?

Antwort von Lorentz: Ja ! Es gibt einen Laufzeiteffekt und es gibt auch einen Äther, aber leider kann man den nicht nachweisen, weil seine Auswirkung auf den Laufweg des LIchtes durch die Längenkontraktion des Interferometers in Bewegungsrichtung exakt kompensiert wird. |

|

| .... Na ja !

Zu diesem Erklärungsansatz fällt auch einem durchschnittlichen Physikstudenten sehr schnell die folgende Frage ein: |

|

| Bei der Berechnung des Laufzeiteffektes im Michelson-Interfereometer hatten wir vorausgesetzt, dass die Interferometerarme exakt gleich lang sind. Mal abgesehen von der Tatsache, das sich das ohnehin nicht so genau realisieren lässt, - was wäre denn, wenn wir die Länge der Interferometerarme ganz unterschiedlich lang machen, z.B. so: | |

| Dieses Experiment mit einem Interferometer mit unterschiedlichen Armlängen wurde im Jahr 1932 von R.J. Kennedy und E.M. Thorndike durchgeführt.

Im Gegensatz zu Michelson haben Kenndey und Thorndike den Interferometeraufbau nicht gedreht; vielmehr wurde versucht die Positioin der Interferenzstreifen und damit natürlich der Änderung der Laufwege während eines Umlaufes der Erde um die Sonne zu beobachten. Während des Erdumlaufes ändert sich sowohl die Geschwindigkeit, als auch die Richtung des "Ätherwindes". Beides müßte nach klassischer Vorstellung einen Laufwegseffekt, bzw. eine Verschiebung der Interferenzstreifen bewirken, aber auch dieses Experiment blieb erfolglos. (mehr dazu hier) |

|

|

Für die Berechnung der Laufzeitdifferenz müssten wird dann auch die unterschiedliche Länge der Interferometerarme berücksichtigen:

|

|

| Hier stellt sich die Frage wieso Michelson nicht gleich von vornerhein mit unterschiedlichen Armlängen gearbeitet hat ?

Dafür gibt es einen einfachen, sehr praktischen Grund: bei den damals zur Verfügung stehenden Lichtquellen (z.B. Lichtbogenlampen) ist die Kohärenzlänge (mehr dazu hier) sehr klein und bei einem Interferometern muß sehr darauf geachtet werden, dass die Laufwege der beiden Lichtwellenzüge exakt gleich lang sind, damit eine Überlagerung bzw. konstruktive Interferenz überhaupt möglich ist. Mit den heutigen Laserlichtquellen ist das kein Problem mehr, aber Kennedy und Thorndike mußten sich mit einem Längenunterschied in den beiden Interferometerarmen von 16cm begnügen, damit Interferenzen überhaupt noch zu beobachten waren. |

|

| mit: Lp Länge des Interferometerarmes in Bewegungsrichtung

und Ls Länge des Interferometerarmes senkrecht zur Beswegungsrichtung |

|

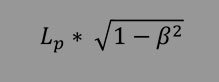

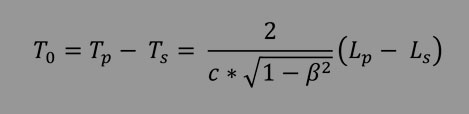

Selbst wenn wir jetzt noch eine Längenkontraktion in Bewegungsrichtung annehmen, also für Lp -->  einsetzen, dann ergibt sich für den Laufzeitunterschied: einsetzen, dann ergibt sich für den Laufzeitunterschied: |

|

|

|

| Ja, ja, - Sie haben recht: H.A. Lorentz ist natürlich nicht bei diesem reichlich simplen Konzept einer Längenkontraktion aus dem Jahr 1892 stehen geblieben. Zwischen 1895 und 1904 hat er mit seinen Transformationsgleichungen für gleichförmig bewegte Systeme neben der Verkürzung der Längenmasstäbe auch eine Transformation für die Zeit eingeführt. (Stichwort: "bewegte Uhren laufen langsamer.") Rein formal entsprechen seine Transformationsgleichungen den im Jahr 1905 von Einstein abgeleiteten Beziehungen, aber im Gegensatz zu Einstein, hat Lorentz die Vorstellung eines Äthers als Trägermedium für das Licht niemals aufgegeben. | ... und der ist um so größer, je größer der Längenunterschied zwischen den Interferometerarmen Lp und Ls ist .

D.h. der Erklärungsversuch von H.A. Lorentz für das Nullresultat des Michelson-Experimentes könnte bei exakt gleich langen Interferometerarmen funktionieren, aber bei verschieden langen Interferometerarmen versagt die Idee der Längenkontraktion. |

| Die Frage warum das Michelson-Experiment keinen Effekt liefert ist also nach wie vor offen ! | |

|

|

|

| . | |

| zurück zur Startseite nächstes Kapitel vorheriges Kapitel |

Das Relativitätsprinzip |

|

|

|

|

|

|

|

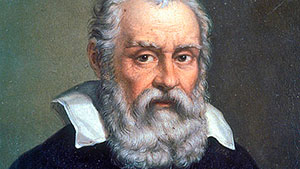

Galileo Galilei ( 1564 - 1642)

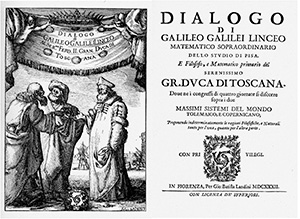

Galileo Galileis "Dialogo"

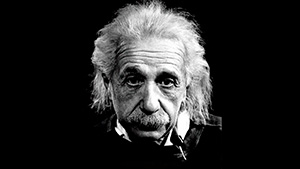

Albert Einstein (1879 - 1955) |

Bei dem Begriff "Relativität" oder "Relativitätsprinzip" denken viele von uns an Einstein, der diesen Begriff mit seiner "Speztiellen Relativitätstheorie" zu einem großen Bekanntheit verholfen hat.

Tatsächlich aber sind die Überlegungen zu diesem Thema sehr viel älter: bereits 1630 erläuterte Gallilei in seinem Dialogo di Galileo Galilei sopra i due Massimi Sistemi del Mondo Tolemaico e Copernicano seine Ideen zum Relativitätsprinzip. (mehr): Hier ein Auszug aus dem "Dialogo": „Schließt Euch in Gesellschaft eines Freundes in einen möglichst großen Raum unter dem Deck eines großen Schiffes ein. Verschafft Euch dort Mücken, Schmetterlinge und ähnliches fliegendes Getier; sorgt auch für ein Gefäß mit Wasser und kleinen Fischen darin; hängt ferner oben einen kleinen Eimer auf, welcher tropfenweise Wasser in ein zweites enghalsiges darunter gestelltes Gefäß träufeln läßt. Beobachtet nun sorgfältig, solange das Schiff stille steht, wie die fliegenden Tierchen mit der nämlichen Geschwindigkeit nach allen Seiten des Zimmers fliegen. Man wird sehen, wie die Fische ohne irgend welchen Unterschied nach allen Richtungen schwimmen; die fallenden Tropfen werden alle in das untergestellte Gefäß fließen. .... . Nun laßt das Schiff mit jeder beliebigen Geschwindigkeit sich bewegen: Ihr werdet – wenn nur die Bewegung gleichförmig ist und nicht hier- und dorthin schwankend – bei allen genannten Erscheinungen nicht die geringste Veränderung eintreten sehen. Aus keiner derselben werdet Ihr entnehmen können, ob das Schiff fährt oder stille steht. […] Die Ursache dieser Übereinstimmung aller Erscheinungen liegt darin, daß die Bewegung des Schiffes allen darin enthaltenen Dingen, auch der Luft, gemeinsam zukommt. Soweit die Beschreibung von Galileo Galilei. |

|

Bevor wir uns mit der Frage befassen was das Relativitätsprinzip mit dem Michelson- oder mit dem Sagnac-Interferometer zu tun hat, möchte ich Ihnen die Überlegungen von Galilei Galilei in einer kleinen Animation veranschaulichen: |

|

| Zu Galieis Zeiten waren Eisenbahnwagen noch nicht so "verbreitet"; er hatte deshalb vorgeschlagen dieses Experiment auf einem Schiff durchzuführen. | Wir befinden uns in einem gleichmässig dahin fahrenden Eisenbahnwagen; die Fenster sind verhängt, wir haben keinen Kontakt nach draussen.

Nach dem Vorschlag von Galilei machen wir nun das folgende Experiment: wir lassen einen Gegenstand zu Boden fallen und beobachten seinen Weg. (Galilei verwendete dazu einen tropfenden Eimer! s.o.) |

|

Fallversuch in einem mit gleichförmiger Geschwindigkeit fahrenden Wagen. |

|

|

|

|

| Was sehen Sie ? Eigentlich nichts !

Die Kugel fällt ganz geradlinig nach unten, so als ob der Wagen stillstehen würde. Der freie Fall eines Körpers wird durch die (gleichförmige!) Bewegung des Wagens nicht geändert. |

|

| zurück zur Startseite nächstes Kapitel vorheriges Kapitel |

Lassen Sie mich dieses Gedankenexperiment noch einen Schritt weiterführen, - diesmal postieren wir uns als Beobachter nicht im Wagen sondern außerhalb.

Wenn wir jetzt das Fallexperiment wiederholen, dann sehen wir folgendes: |

|

Fallversuch in einem mit gleichförmiger Geschwindigkeit fashrenden Wagen. |

|

|

|

|

| Diesmal fällt die Kugel auf einer gekrümmten Bahn nach unten. (Wurfparabel)

Aus der Flugbahn der Kugel könnte man auf die Geschwindigkeit des Wagens schliessen, - aber einfacher ist es natürlich die Vorwärtsbewegung des Wagens direkt zu vermessen. |

|

| Die beiden Experimente zeigen uns folgendes:

Innerhalb eines geschlossenen Systems, in diesem Fall in einem Eisenbahnwagen, können wir keine Information über dessen (gleichförmigen) Bewegungszustand gewinnen; aber ein einfacher Wechsel des Beobachtungsortes, oder etwas vornehmer ausgedrückt: des "Bezugspunktes", kann zu einem gänzlich anderen Eindruck des Versuchsablaufes führen. |

|

| Eine zu Galileis Zeiten beliebte Frage war, wieso die Erde, wenn sie sich denn so schnell bewegt nicht ihre Lufthülle "abstreift" und wieso die Vögel keine Mühe haben mit der Erde Schritt zu halten ? Na, was hätten Sie darauf geantwortet ?

Aber vielleicht ist unsere "Blindheit" gegenüber der Geschwindigkeit mit der unsere Erde durchs Weltall rast auch ganz gut. Stellen Sie sich vor, es gäbe einen für unsere Sinnesorgane zugänglichen Effekt, mit dem wir die irrwitzige Geschwindigkeit der Erde von über 230 km/sek erfühlen oder beobachten könnten - wir würden dabei vielleicht die Nerven verlierern !? *) Natürlich ist dieses einfache Beispiel eines Fallexperimentes allein noch nicht ausreichend um daraus ein "Prinzip" zu machen, aber diese Frage wurde natürlich mit unzähligen anderen Versuchen, mit Schall, mit Licht u.s.w. immer aufs neue untersucht und immer zeigte sich dasselbe Ergebnis: die absolute Geschwindigkeit eines gleichförmig bewegten Systems lässt sich nicht ermitteln. |

Was sich zunächst wie eine Trivilität anhört hat eine enorme praktische Bedeutung:

Eine Konsequenz aus diesem Prinzip ist nämlich die Tatsache, dass es grundsätzlich keine Möglichgkeit gibt, innerhalb eines geschlossenen Systems herauszufinden mit welcher Geschwindigkeit man gerade unterwegs ist . *) Galilei hat dazu als Beispiel ein gleichmäßig dahintreibendes Schiff gewählt, Einstein - etwas moderner - den Eisenbahnwagen; aber auch das "Fahrzeug Erde" gibt uns keine Chance herauszufinden mit welcher Geschwindigkeit es durch das Weltall saust. Selbstverständlich können wir mit astronomischen Verfahren die relative Geschwindigkeit der Erde gegenüber der Sonne (30 km/sek) und den Planeten bestimmen, ja sogar abschätzen wie schnell sich der Ort innerhalb unserer Galaxie an dem wir uns befinden bewegt (ca. 200km/sek), aber ist das alles ? Vielleicht expandiert der Kosmos ja mit noch viel größerer Geschwindigkeit, nur wir merken nichts davon ! Im 19. Jahrhundert wollte man sich mit dieser Einschränkung nicht zufrieden geben und hat deshalb gehofft durch den Nachweis der Existenz eines Äthers als Trägermedium für die Lichtwellen ein absolutes Bezugssystem zu finden. Aber sämtliche Versuche diesen "Äther", bzw. das absolute Bezugssystem zu finden sind bis heute fehlgeschlagen; das Michelson-Experiment war sicher eines der wichtigsten aus dieser Reihe, aber bei weitem nicht das einzige. |

|

... oder anders formuliert: Wir können nur Relativgeschwindigkeiten zwischen einem Beobachter und einem bewegten System messen, aber niemals die Absolutgeschwindigkeit ! |

|

| Und wie war das mit dem Sagnaceffekt ?

Beim Sagnac-Experiment sind wir (als Beobachter) doch auch innerhalb eines abgeschlossenen Systems ohne Kontakt zu einem äußeren Bezugssystem und trotzdem können wir die Drehgeschwindigkeit des Systems bzw. Fahrzeugs über einen Laufwegseffekt des Lichtes messen ? |

|

| Ok, - spätestens jetzt sollten wir uns daran erinnern, dass wir es beim Sagnacexperiment mit einem rotierenden System zu tun haben !

Nein, nein ich meine hier nicht die bei Drehbewegungen auftretenden Zentrifigal- und Corioliskräfte - da würde ich mich gern dem großen Physiker A. Sommerfeld anschliessen, der den Einfluß dieser Kräfte im Zusammenhang mit dem Sagnaceffekt für vernaschlässigbar klein hält. ( Vorl. über theoretische Physik, Bd. IV, Optik, S.67). Ich beziehe mit hier auf eine andere Eigenschaft innerhalb von rotierenden Systemen - die Tangentialgeschwindigkeit. |

|

| zurück zur Startseite nächstes Kapitel vorheriges Kapitel |

|

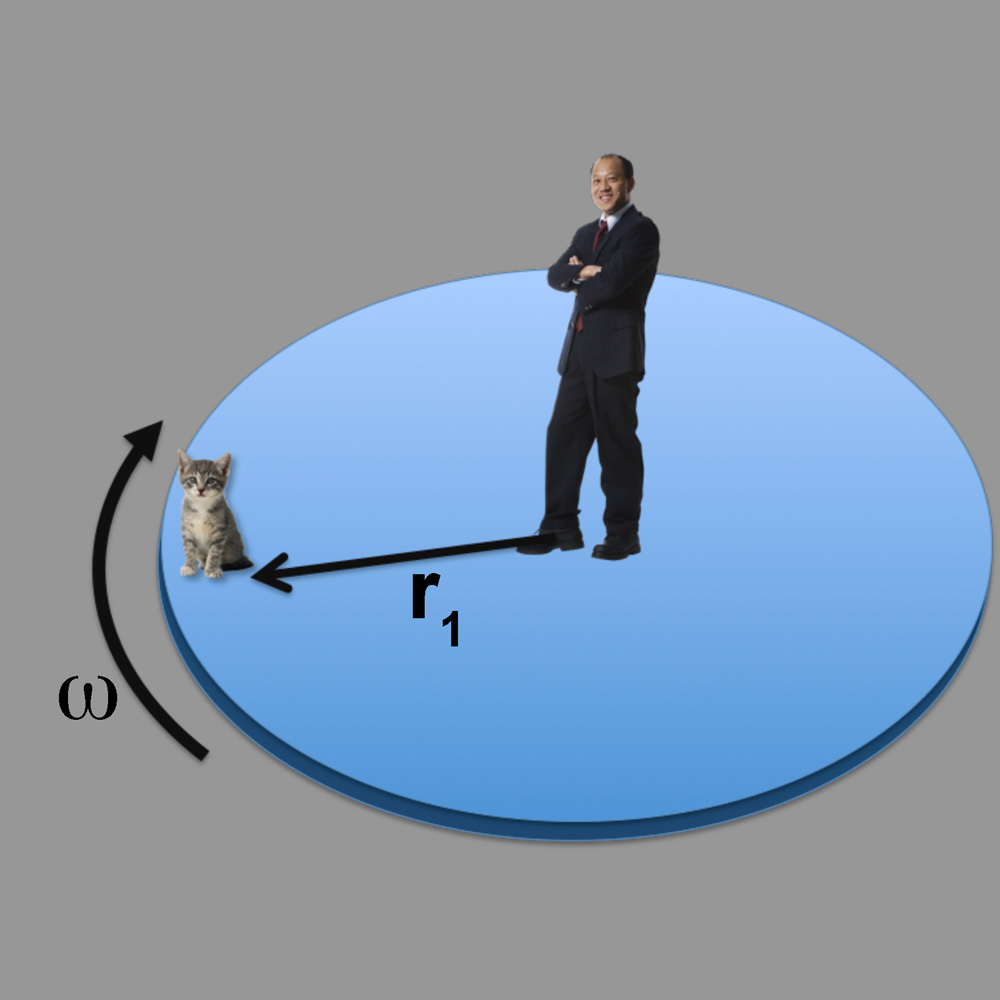

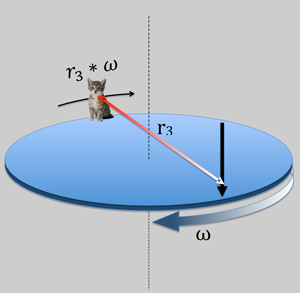

| t'schuldigung, - in meiner Clipartsammlung hat mir die Katze am besten gefallen ! |

Begeben wir uns mal (gedanklich) in ein rotierendes System: Was sehen Sie wenn Sie vom Zentrum aus auf einen bestimmten Punkt blicken, - hier dargestellt durch eine Katze ? |

|

|

| Na, - ich denke, Sie sehen nicht allzu viel !

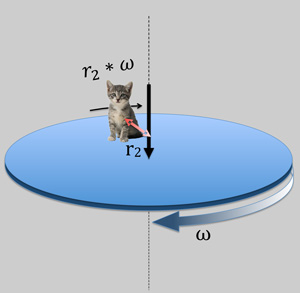

Von Ihrer Position aus betrachtet - scheint sich die Katze nicht zu bewegen; da Sie sich beide mit derselben Drehgeschwindigkeit Trotzdem hat die Katze relativ zu Ihrer Position eine bestimmte (Tangential-) Geschwindigkeit. Die ergibt sich aus dem Produkt der Winkelgeschwindigkeit

|

|

| Wenn sich der Abstand ändert, - so wie in den folgenden Skizzen -, dann ändert sich natürlich auch die Relativgeschwindigkeit zwischen dem Beobachter und der Katze: | |

....... ....... |

|

|

Im ersten Fall ist die Katze etwas näher an das Zentrum, den Beobachter, herangerückt (Abstand r1 ), im zweiten Fall hat sich der Beobachter auf den Abstand r3 entfernt.

Die Realtivgeschweindigkeiten zwischen Beobachter und Katze sind dann jeweils: |

|

|

|

|

| Innnerhalb eines rotierenden Systems gibt es also für jede Beobachterposition beliebig viele Relativgeschwindigkeiten.

Aber nochmal: "sehen" kann der Beobachter innerhalb des rotierenden Systems davon nichts, weil sich alles mit derselben Winkelgeschwindigkeit dreht: |

|

| Was heißt das nun für das Sagnac-Experiment:

Ganz einfach! Ein Beobachter kann innerhalb eines rotierenden Systems mit Erfolg ein Lauzeitexperiment durchführen, eben weil er damit nichts anderes tut als die Relativgeschwindigkeit zwischen zwei Punkten zu messen und das ist mit dem Relativitätsprinzip vereinbar! |

|

| Klar ist damit auch, warum das Michelson Experiment innerhalb eines geschlossenen Systems für einen mitbewegten Beobachter nicht funktuionieren kann (s.o.) - denn hier existiert an keiner Stelle eine Relativbewegung zwischen dem Beobachter und dem Laufzeitexperiment.

Michelson hatte natürlich gehofft, daß sein Interferometer dem "Ätherwind" ausgesetzt, also nicht geschlossen ist und deshalb einen Effekt zeigen müsste. Das war nicht der Fall, was zu dem Schluß führt, dass der "Äther" nicht existiert, - zumindest nicht als Träger einer Lichtwelle - das System also geschlossen ist und deshalb natürlich auch keinen Effekt zeigen kann. |

|

| Ich gebe zu, das ist eine reichlich formale Argumentation:

Weil Galileos Relativitätsprinzip beim Sagnacinterferometer nicht verletzt wird, sollte es möglich sein einen Effekt zu beobachten; Umgekehrtes gilt für das Michelsoninterferometer. Wie die Messungen im einzelnen durchgeführt werden wird nicht gar nicht betrachtet, - es geht nur darum ob es einen Messeffekt grundsätzlich geben kann oder nicht ! |

Soweit so klar !

Wir wissen jetzt warum Sagnac einen Effekt beoachten konnte, - er hat einfach die Tangentialgeschwindigkeit in einem rotierenden System gemessen! Und wir wissen auch, warum Michelson keine Chance hatte etwas zu beobachten - als mitbewegter Beobachter existierte an keiner Stelle eine Relativgeschwindigkeit zwischen ihm und seinem Experiment, deslhab gab es auch nichts zu beobachten, bzw. zu messen! |

| Ich möchte Sie nicht noch zusätzlich verwirren , aber der folgende Hinweis ist wichtig:

In unseren Überlegungen spielt ab jetzt der Äther überhaupt keine Rolle mehr; ob Beobachter und / oder Experiment im Verhältnis zu einerm fiktiven Äther ruhen oder sich berwegen soll uns nicht weiter kümmern. Wir schliessen uns der Ansicht von Einstein an: der Äther ist in unzähligen Experimenten nicht nachgewiesen, also vergessen wir ihn! |

Na das scheint ja sehr befriedigend zu sein:

Wenn wir nur Galileos Relativitätsprinzip konsequent anwenden, uns daran erinnern, dass in rotierenden Systemen beliebig viele Tangential- / bzw. Relativgeschwindigkeiten existieren und das beim Michelsonexperiment eben keine Relativgeschwindigkeit zum (in der Regel !) mitbewegten Beobachter **) existiert, dann ist sofort anschaulich klar, das es einen Sagnaceffekt geben muß, aber keinen Michelsoneffekt ! Wo ist das Problem ? Wir können offenbar alles rein klassisch erklären. Galileo hat das schon vor ca. 400 Jahren gewußt ! |

**) Michelson hinter einer Werkbank oder einem Versuchsaufbau (?) . |

Halt, Stop !

Das ist zu einfach! Es ist ja richtig, - das klassische Michelsonexperiment hatte einen mitbewegten Beobachter, d.h. der Beobachter bewegt sich zusammen mit seinem Gerät z.B. durchs Weltall und beobachtet dabei die Interferenzstreifen, bzw. das Ausgangssignal und registriert - natürlich - nichts !!! Aber was sieht ein ruhender Beobachter der sich nicht mit seinem Gerät mitbewegt? Für ihn wäre das Relativitätsprinzip kein Hinderungsgrund die relative Geschwindigkeit zwischen seiner Position und dem Interferometer zu messen! (Scrollen Sie noch einmal zurück zu dem Fallexpereiment oben: der ruhende Beobachter konnte aus der Flugbahn der Kugel auf die Bewegung des Wagens schliessen, der mitbewegte nicht. Bitte hier klicken.) Bei der Berechnung der zu erwartenden Laufwegseffekte hatten wir aber genau dieses letztere Szenario ( ruhender Beobachter - bewegtes Interferometer) unausgesprochen vorausgesetzt! Sie erinnern sich ? Hier noch einmal eine Skizze zur Berechnung des Laufwegseffekt für den in Bewegungsrichtung laufenden Wellenzug: (Hier geht's zu der entsprechenden Stelle im Kapitel "Michelson2":) Die Experimente mit dem MIchelson-Interferometer - zumindest die die ich kenne - hatten aber immer einen mitbewegten Beobachter ! |

|

|

|

***) "ruhend" gegenüber den Interferometer - nicht gegenüber dem Äther (s.o.) ! |

Haben wir bei der Berechnung der Laufwegseffekte im Michelsoninterferometer eine Konfiguration vorausgesetzt, die in der Praxis gar nicht verwendet wurde ? |

| Damit sind wir allerdings in guter Gesellschaft mit den meisten Darstellungen in der Literatur ! | Ich fürchte ja! |

| ****) W.R. Leeb, G. Schiffer und E. Scheiterer, "Optical fiber gyroscopes: Sagnac or Fizeau effect", Applied Optics, Vol. 18, No.9 (1979) p. 1293-1295. | Auf der anderen Seite: Für das Sagnac-Interferometer wurde von W.R. Leeb & Co. ****) 1979 der vergleichende Versuch mit einer ruhenden und einer mitbewegten Ausleseoptik gemacht, - mit dem wichtigen Ergebnis, dass der Messeffekt nicht nur unabhängig von der Position des Beobachters ist (ruhend oder mitbewegt) , sondern auch unabhängig von den Materialeigenschaften der Lichtleitfaser und damit unabhängig von der Geschwindigkeit des Lichtwellenzuges ! Wir kommen darauf zurück !) |

| . | |

| Ich kann die Unklarheiten, die sich gerade auftun, an dieser Stelle nicht abschliessend beantworten. Ich fürchte, wir müssen die Sache noch einmal völlig neu aufrollen.

Schauen Sie 'mal - ins nächste Kapitel "Laufzeiteffekte in relativ bewegten Systemen". |

|

| zurück zur Startseite nächstes Kapitel vorheriges Kapitel |

|

.... und ....

.... und ....